研究活動 2015年度以前

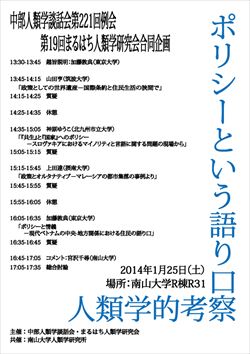

中部人類学談話会221回例会・第19回まるはち人類学談話会合同企画「ポリシーという語り口:人類学的考察」

2014年01月25日

中部人類学談話会221回例会・第19回まるはち人類学談話会合同企画

[日時]2014年1月25日(土)、13:30~18:00

[会場]南山大学名古屋キャンパスR棟R31教室

[講師]加藤 敦典(東京大学)、山田 亨(筑波大学)、神原 ゆうこ(北九州市立大学)、上田 達(摂南大学)

[主催]南山大学人類学研究所

[共催]科学研究費助成事業

[プログラム]

1330-1345 趣旨説明:加藤 敦典 (東京大学)

1345-1415 山田 亨(筑波大学)

「政策としての世界遺産―国際条約と住民生活の狭間で」

1425-1435 質疑

1435-1505 休憩

1435-1505 神原 ゆうこ(北九州市立大学)

「「共生」と「国家」へのポリシー―スロヴァキアにおけるマイノリティと言語に関する問題の現場から」

1505-1515 質疑

1515-1545 上田 達(摂南大学)

「政策とオルタナティブ―マレーシアの都市集落の事例より」

1545-1555 質疑

1555-1605 休憩

1605-1635 加藤 敦典(東京大学)

「ポリシーと情義―現代ベトナムの中央-地方関係における住民の語り口」

1635-1645 質疑

1645-1705 コメント:宮沢 千尋(南山大学)

1705-1735 総合討論

[報告]

今回は、中部人類学談話会とまるはち人類学研究会の共同企画として、4人の研究者をお招きし、「ポリシーという語り口―人類学的考察」を行った。それぞれ、日本、スロヴァキア、マレーシア、ベトナムを調査対象とした文化人類学者である。セッションは、調査地の事例から、ポリシーの接合に関する現場の報告、またポリシーを言語ゲームとして理解するものであった。それぞれの内容は、以下のとおりである。

「政策としての世界遺産―国際条約と住民生活の狭間で」山田亨(筑波大学)

長崎県にあるキリスト教の教会を世界文化遺産として登録する取り組みを事例として、地域の「政策」となるプロセスについて論じた。その取り組みは、自治体関係者による国内法の分析や行政関係者とのやり取り、また、地域住民に対するわかりやすい説明の提供であった。法を解釈し、地域の条例がつくりだされるプロセスを考察した。

「「共生」と「国家」へのポリシー―スロヴァキアにおけるマイノリティと言語に関する問題の現場から」神原ゆうこ(北九州市立大学)

調査地であるスロヴァキアでは、スロヴァキアのナショナリストとハンガリー系エリートの構図から、対立が想起させる。しかし、現場において対立は、否定され「共生」の語りが聞かれる。ハンガリーやEUとの外交関係の影響を指摘しつつ、対立がローカルな脈絡において仲裁される日常生活を考察した。

「政策とオルタナティブ―マレーシアの都市集落の事例より」上田達(摂南大学)

東マレーシアのサバ州にある非合法的なK集落の住民は、マレーシア政府による集落撤去の政策に対して、「先住民」として保護される権利を主張し、合法的な村へと変えることに成功した。しかし、その後、「先住民」の枠に収まらない語りがみられた。文化行事や「NGO」の計画を事例に「先住民」概念に関する住民の語りの動態を明らかにした。

「ポリシーと情義―現代ベトナムの中央-地方関係における住民の語り口」加藤敦典(東京大学)

ベトナム中部村落において、葬儀の簡素化や回転貯蓄信用講プロジェクトなどを事例に挙げながら、ベトナムの中央―地方の関係の特徴を分析した。裁量の余地がある党のポリシーに対して、村の住民は「むらの情義」に依拠し行政に配慮を求める。ポリシーを語る党と語らない住民との結託によりむらの統治が実現していることを示した。

コメント 宮沢千尋(南山大学)

2つの質問があった。1つ目は、法律とポリシーの定義の違いについて、2つ目は、ポリシーの役割と情義の評価の選択、使い分けである。また、神原報告と上田報告を聞いて、ポリシーの人類学的な研究に際しては「流用」がキーワードになるのではと指摘した。

総合討論

法律とポリシーの違いについて山田は、「法律にもポリシーにも多義的な解釈を許す側面がある」とし、「だからこそ法律家が必要である」と答えた。またポリシーと情義の評価の選択、使い分けについて加藤は「ベトナムの場合、この使い分けには決まったパターンがあるようだ」と答えた。 その後討論は続き、「こだわりの人類学」の可能性やポリシーと情義の使い分けに関して、ベトナム以外の現場でも類似の事例が見られる可能性などが指摘された。

|

|

|

|

討論の様子 |

討論の様子 | 会場からの質疑応答 |