研究活動 2021-2025年度

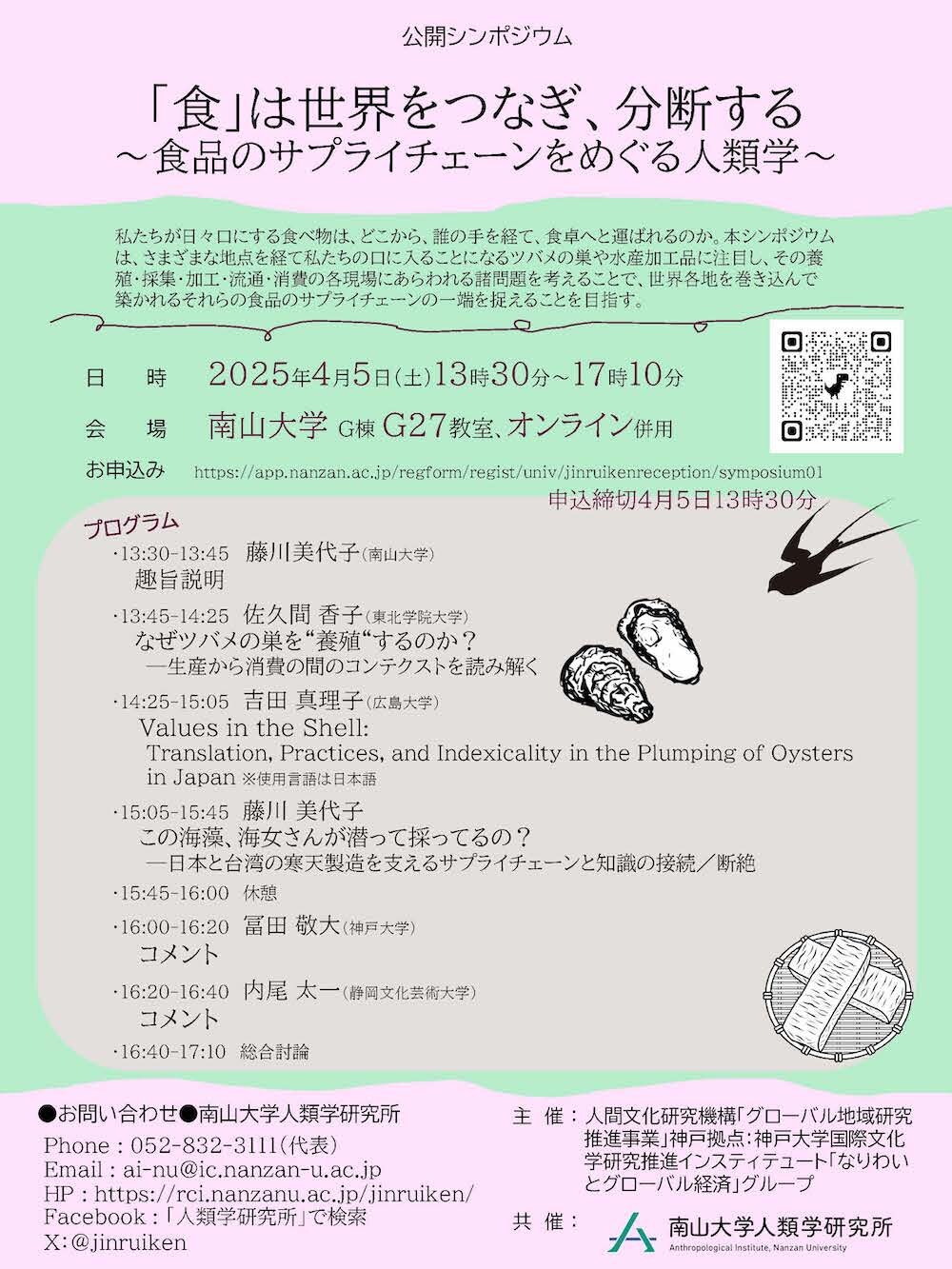

(共催)公開シンポジウム 「「食」は世界をつなぎ、分断する――食品のサプライチェーンをめぐる人類学」

2025年04月05日

|

| ポスターをダウンロード |

(共催)公開シンポジウム

「「食」は世界をつなぎ、分断する――食品のサプライチェーンをめぐる人類学」

日 時:2025年4月5日(土) 13:30 ~ 17:10

会 場:南山大学G棟G27教室・zoom(オンライン)

主 催:人間文化研究機構「グローバル地域研究推進事業」神戸拠点:神戸大学国際文化学研究推進インスティテュート(略称:EES神戸)「なりわいとグローバル経済」グループ

共 催:南山大学人類学研究所

参加について:

オンサイン参加、懇親会(対面)出席していただくには事前登録が必要です。下記のURLまたはQRコードからお申込ください。

(締切:4月5日13時30分)

https://app.nanzan.ac.jp/regform/regist/univ/jinruikenreception/symposium01

*自動返信されるメールにzoomの案内がありますので、当日そこからzoomにアクセスしてください。

*対面参加を選択された方にもzoom情報をお送りしていますのでご了承ください。

プログラム:

13:30-13:45 藤川美代子(南山大学)

「趣旨説明」

13:45-14:25 佐久間 香子(東北学院大学)

「なぜツバメの巣を"養殖"するのか?――生産から消費の間のコンテクストを読み解く」

14:25-15:05 吉田 真理子(広島大学)

「Values in the Shell: Translation, Practices, and Indexicality in the Plumping of Oysters in Japan」(使用言語は日本語)

15:05-15:45 藤川 美代子

「この海藻、海女さんが潜って採ってるの?――日本と台湾の寒天製造を支えるサプライチェーンと知識の接続/断絶」

15:45-16:00 休憩

16:00-16:20 冨田 敬大(神戸大学)

コメント

16:20-16:40 内尾 太一(静岡文化芸術大学)

コメント

16:40-17:10 総合討論

趣 旨:

私たちが日々口にする食べ物は、どこから、誰の手を経て、食卓へと運ばれるのか。本シンポジウムは、さまざまな地点を経て私たちの口に入ることになるツバメの巣や水産加工品に注目し、その養殖・採集・加工・流通・消費の各現場にあらわれる諸問題を考えることで、世界各地を巻き込んで築かれるそれらの食品のサプライチェーンの一端を捉えることを目指す。

本シンポジウムでは具体的な事例として、A.東南アジアの洞窟などで採られるほかにも養殖が急拡大している、高級中華食材のツバメの巣、B.世界の流通市場の大半を占める一方で、昨今は外来種養殖による野生化が問題となり駆除の対象にもなっている日本産マガキ、C.日本近海の海藻の枯渇や価格高騰の煽りを受け国産・海外産の多種の海藻をブレンドして作られるようになった日本の寒天と、トコブシ養殖業との原料入手競争や工場排水の問題で海外での製造を余儀なくされた台湾の寒天を取り上げる。いずれも、養殖・採集・(数次)加工・流通の一部には、生命の危険や過酷さを伴う作業があり、すべての過程の間にさまざまな役割をもつ仲介者(生産者組合・仲買人・産地問屋・貿易商・メーカーや飲食業の調達部門・消費地問屋など)が関与するなか、各段階で品物としての品質が逐一評価され値決めがおこなれることになり、私たちが日々口にする食べ物は一体どこから、誰の手を経て、いかなる加工が施されてやって来るのかまったくわからないという複雑な状況を呈している。

私たちが考えるべきは、このような複雑なフード・サプライチェーンは、ある食材を中心として、世界各地の異なる文化や社会に生きる人々の間を分断しつつ、不均衡な形でつないでいるということである。本シンポジウムの各発表では、①需要の広がりと資源獲得競争の激化、②資源の枯渇化と、保全・保護・増殖の対策、③加工に伴う危険性の担い手をめぐるジレンマ、④食の安全をめぐる規制と、商品を売りたい/買いたい/食べたい人々の間に出現する齟齬、⑤自然環境・経済・知識の偏差・格差を温存・利用し、発展を試みる「資本主義的帝国主義」の矛盾といった諸問題についても考えることになるだろう。